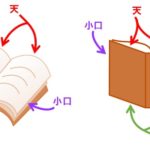

| 豆知識

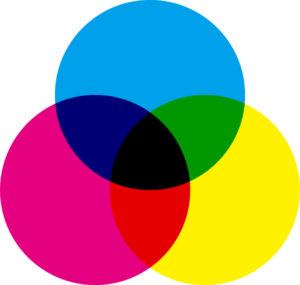

CMYK

Wikipediaには「CMYK(またはCMYKカラーモデル)は色の表現法の一種で、シアン、マゼンタ、イエロー、ブラックの4成分によって色を表す。」と書かれています。

また、「CMYKはCMYから派生した、減法混合に基づく色の表現法である。理論上ではCMYによって全ての色を表現できるはずであるが、実際にはCMYのインクを混合して綺麗な黒色を表現するのは技術的に困難であり、せいぜい鈍い暗色にしかならない。このため、プリンターなどの印刷機で黒色をより美しく表現する目的としてCMYKが採用されている。」とのことです。

さらに「見た目の美しさ以外にも、黒を表現するのに必要なインク量が少なくなるためにCMYの場合と比べてランニングコストが下がる、乾燥が速く高速印刷に向く、といった利点がある。」とも書かれています。

CMYKは経済的か?

実際印刷会社に発注するにあたっては、印刷会社はインクを使用する量ではなく、あくまでも色数で価格が決まるのでCMY3色で印刷した方が、金額は抑えることができます。

印刷の価格を決定する要素として、一番大きいのは中間材料である「版」と呼ばれる材料です。

これは必ず1色につき1版必要となります。

なのでCMYKの4色で印刷する場合、必ず4版作成し、4版分の価格が発生します。

実際の作業でも、4版取り付けて印刷することになるので位置合わせや濃度調整なども4回行うこととなり、印刷代も4版分かかります。

4色印刷にもメリットはある

Wikipediaにも書かれているように、理論上ではCMYの3色だけでも全ての色を表現できますが、3色を重ねて印刷することになるので、かなり締りの悪い色になります。

また細い黒線や黒い文字などもCMYの3色を重ねて印刷するため、印刷が難しくオペレーターにとっては非常に手間がかかります。

黒は黒いインクで印刷した方がきれいな仕上がりになることは言うまでもありません。

昔、価格を抑えるためにカラー印刷の「学校新聞」を3色で発注した結果、集合写真に写っている真面目な黒髪の集団が茶髪の集団になってしまい刷り直しになるなんて話も聞いたことがあります。

色を表現するというのはそれほど難しい世界です。

特色とは

CMYKが印刷時に色を重ねて様々な色を表現するのに対して特色とは色のインクを機械の外で練り合わせて、その色そのもので印刷することです。

イメージカラーやコーポレートカラーなど色にシビアなお仕事では、特色で印刷を依頼した方が再現性は確実です。

ただし、同じインクで印刷しても印刷する紙によって表現される色が異なる場合があります。

いわゆる「上質紙」といわれる表面に加工がされていない用紙で印刷する場合、紙がインクを吸ってしまうので少しよどんだ色に仕上がります。

一方「コート紙」や「マットコート紙」と言われる紙で印刷すれば、紙の表面が薬品でコーティングされているため、紙がインクを吸うことはなく、インクの色に近い色に仕上がってきます。

紙による色目の違いは特色でも4色でも同じです。

色の3原色と光の3原色

CMYは色の3原色と呼ばれます。

この色の3原色は「減法混合」の特徴を持つため、色を混ぜれば混ぜるほど黒くなっていきます。

つまり、これは明るさが減っているとも言いかえることができます。

一方で光の3原色(RGB)は「加法混色」の特徴を持つため、色を混ぜれば混ぜるほど白くなります。

つまり、明るくなっていくわけです。

テレビやパソコンのモニター、またプロジェクターなどはこの理論を採用しています。

色の違いに注意

データ作成時にモニターの色目で一生懸命色を合わせても、実際に印刷されたものが違う色で仕上がってくるのはこういう理由があります。

色を表現するというのは難しい世界ですね。